Untersuchungen zur Torfmooskultivierung im Naturpark Bourtanger Moor - Veenland – ein Beitrag zum Klimaschutz?

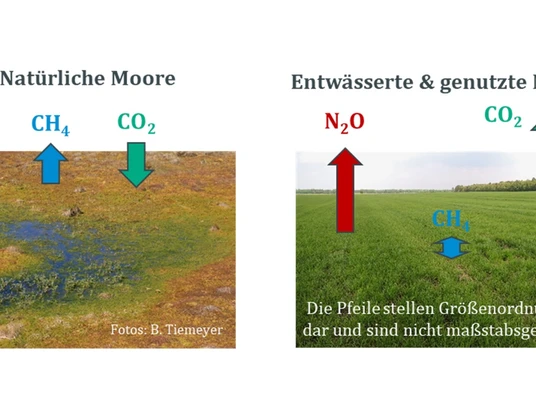

Naturnahe Moore sind langfristige Kohlenstoffsenken, da das von Pflanzen über Photosynthese aufgenommene Kohlendioxid (CO2) in der wassergesättigten Umgebung nur unvollständig zersetzt und als organisches Material – also Torf – abgelagert wird. Die wichtigsten Torfbildner in Hochmooren sind die Torfmoose (lat. Sphagnum). In naturnahen Mooren entsteht unter diesen nassen Bedingungen aus natürlichen Abbauprozessen das Treibhausgas Methan (CH4), so dass solche Standorte im Mittel klimaneutral sind.

Durch Entwässerung gehen nicht nur die hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten der Moore verloren, sondern es werden auch großen Mengen an CO2 freigesetzt, da die Durchlüftung des Bodens eine starke Zersetzung des organischen Materials durch Mikroorganismen ermöglicht. Zusätzlich wird das Treibhausgas Lachgas (N2O) emittiert, das an nassen Standorten keine Rolle spielt. Entwässerte Moorböden stellen heute eine bedeutende Treibhausgasquelle dar, die in ihrer Größe in etwa dem jährlichen Flugverkehr über Deutschland entspricht.

Eine Wiedervernässung kann diese Entwicklung umkehren, es dauert jedoch mitunter sehr lange, bis sich wieder moortypische Pflanzengesellschaften angesiedelt haben. Eine Möglichkeit der nachhaltigen Bewirtschaftung von Hochmoorstandorten ist die Kultivierung von Torfmoosen („Sphagnum farming“). Diese Form der „Paludikultur“ (von lat. Palus = „Sumpf“) könnte ökologische und ökonomische Ziele vereinbaren, da Torfmoose unter naturnahen und damit torferhaltenden Wasserständen wachsen, einen Lebensraum für seltene moortypische Arten bieten und schließlich geerntet und als hochwertiges Substrat im Gartenbau genutzt werden können.

Torfmooskultivierung im Naturpark Bourtanger Moor - Veenland

Seit Ende 2015 laufen im Naturschutzgebiet Provinzialmoor nördlich von Twist Untersuchungen zum Torfmoosanbau als Folgenutzung abgetorfter Schwarztorfflächen. Auf einer 5 ha großen wiedervernässten Fläche im Provinzialmoor und auf einer 5 ha großen Fläche im Torfgewinnungsgebiet Drenth wurden dazu Versuchsparzellen eingerichtet. Mittels eines feinmaschigen Kanalsystems (sog. Grüppen) kann der Wasserstand für das Torfmooswachstum reguliert werden. Auf diesen Flächen wurden unterschiedliche Torfmoosarten von verschiedenen Spenderflächen ausgebracht – die Flächen wurden sozusagen mit Torfmoosen „angeimpft“.

Durchgeführt wird dieser Versuch zum Anbau von Torfmoosen vom Substrathersteller Klasmann-Deilmann GmbH (Geeste) in Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover und dem Thünen-Institut für Agrarklimaschutz (Braunschweig). Gefördert und unterstützt wird das Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und das Land Niedersachsen. Untersucht werden neben der Fähigkeit der Torfmoose, auf den Versuchsflächen „Fuß zu fassen“, die Wachstumsbedingungen sowie die Auswirkung des Anbaus auf den Treibhausgasaustausch und die Biodiversität. Wird durch den gezielten Anbau von Torfmoosen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet? Stellt er eine klimaschonende Folgenutzung von abgetorften Flächen in Niedersachsen dar? Genau dies untersuchen Jan Oestmann und sein Team vom Thünen-Institut. (https://www.thuenen.de/de/ak/projekte/torfmooskultivierung-potenziale-fuer-biodiversitaet-und-klimaschutz/).

Riesige Datenmengen ergeben ein Bild vom Gasaustausch des Ökosystems

Der Wissenschaftler Jan Oestmann und sein Kollege Dominik Düvel haben dazu in den Versuchsflächen Messplots aufgebaut. Gemessen werden neben CO2 auch die beiden anderen wichtigen Treibhausgase Methan und Lachgas. Es werden Gassammelhauben eingesetzt, die für die Messung auf fest im Boden installierte Rahmen aufgesetzt werden. Der CO2-Austausch kann mittels eines Infrarotgasanalysegerätes direkt im Moor gemessen werden. Zum Einsatz kommen hier im Wechsel transparente Hauben für die Bestimmung des Nettoökosystemaustausches (Aufnahme durch Photosynthese + Abgabe durch Boden- und Pflanzenatmung) und lichtundurchlässige Hauben für die Bestimmung der Ökosystemrespiration (Boden- und Pflanzenatmung). Zur Bestimmung der CH4- und N2O-Flüsse werden Gasproben aus den lichtundurchlässigen Hauben entnommen und im Institutslabor gemessen. Jahreswerte werden dann in Abhängigkeit von vor Ort aufgezeichneten Klimadaten und Wasserständen errechnet.

Zusätzlich werden Versuche durchgeführt, die die zukünftigen Verhältnisse bei zunehmender Klimaerwärmung simulieren – praktisch den Gasaustausch der Moore der Zukunft zeigen. Dafür wurden „Open Top Chambers“ installiert, nach oben offene Kunststoffkammern, in denen die Luft- und Bodentemperaturen etwas höher als die der Umgebung sind. So können Maßnahmen zum zukünftigen Management der Moore entwickelt werden.

Erste Ergebnisse zeigen: Das Wasser macht’s!

Der Schlüssel zum Erfolg, so Jan Oestmann, sei eine ausgeklügelte Bewässerung der Flächen, da nur ganzjährig hohe Grundwasserstände ein optimales Torfmooswachstum und die Wiederherstellung der Senkenfunktion ermöglichen. Unter diesen Bedingungen können sich Torfmooskultivierungsflächen bereits nach einer Initialisierungsphase von wenigen Jahren in CO2-Senken verwandeln. In die Gesamtklimabilanz der Torfmooskultivierung gehen dann allerdings noch die geernteten Torfmoose sowie die Emissionen aus Grüppen und Bewässerungsteichen ein. Daneben lassen erste Zahlen vermuten, dass zukünftige Temperaturanstiege höhere Emissionen verursachen könnten.

Mein Tipp:

Das Provinzialmoor ist Teil des Naturpark Bourtanger Moor - Veenland, welches etwa seit 2006 Parzelle für Parzelle wiedervernässt wird. In direkter Nähe befindet sich das 2.600 ha große Naturreservat Bargerveen auf niederländischer Seite westlich von Twist. Östlich grenzt das Provinzialmoor an den Fullener Wald an. Zugänglich ist das Provenzialmoor über den Aktivpfad moor-land-schaffen direkt an der Süd-Nord-Straße zwischen Twist und Schöninghsdorf, dessen Informationsstationen die Renaturierung von Hochmooren mit seinen typischen Pflanzen und Tieren erklären.

Naturparkführer bieten verschiedenen Führungen im Provinzialmoor an.

Projekttitel:

Auswirkungen großflächiger Torfmooskultivierung nach Schwarztorf-Abbau auf Biodiversität und Treibhausgasfreisetzung (MoosKult)

Universität

Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung

Leitung:

Prof. Dr. Michael Reich, Dr. Martha Graf (bis September 2018)

Bearbeitung:

M.Sc. Meike Lemmer (bis März 2017), M.Sc. Amanda Grobe (ab März 2017), M.Sc. Lotta Zoch

Laufzeit:

Oktober 2016 - September 2019

Durch Entwässerung gehen nicht nur die hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten der Moore verloren, sondern es werden auch großen Mengen an CO2 freigesetzt, da die Durchlüftung des Bodens eine starke Zersetzung des organischen Materials durch Mikroorganismen ermöglicht. Zusätzlich wird das Treibhausgas Lachgas (N2O) emittiert, das an nassen Standorten keine Rolle spielt. Entwässerte Moorböden stellen heute eine bedeutende Treibhausgasquelle dar, die in ihrer Größe in etwa dem jährlichen Flugverkehr über Deutschland entspricht.

Eine Wiedervernässung kann diese Entwicklung umkehren, es dauert jedoch mitunter sehr lange, bis sich wieder moortypische Pflanzengesellschaften angesiedelt haben. Eine Möglichkeit der nachhaltigen Bewirtschaftung von Hochmoorstandorten ist die Kultivierung von Torfmoosen („Sphagnum farming“). Diese Form der „Paludikultur“ (von lat. Palus = „Sumpf“) könnte ökologische und ökonomische Ziele vereinbaren, da Torfmoose unter naturnahen und damit torferhaltenden Wasserständen wachsen, einen Lebensraum für seltene moortypische Arten bieten und schließlich geerntet und als hochwertiges Substrat im Gartenbau genutzt werden können.

Torfmooskultivierung im Naturpark Bourtanger Moor - Veenland

Seit Ende 2015 laufen im Naturschutzgebiet Provinzialmoor nördlich von Twist Untersuchungen zum Torfmoosanbau als Folgenutzung abgetorfter Schwarztorfflächen. Auf einer 5 ha großen wiedervernässten Fläche im Provinzialmoor und auf einer 5 ha großen Fläche im Torfgewinnungsgebiet Drenth wurden dazu Versuchsparzellen eingerichtet. Mittels eines feinmaschigen Kanalsystems (sog. Grüppen) kann der Wasserstand für das Torfmooswachstum reguliert werden. Auf diesen Flächen wurden unterschiedliche Torfmoosarten von verschiedenen Spenderflächen ausgebracht – die Flächen wurden sozusagen mit Torfmoosen „angeimpft“.

Durchgeführt wird dieser Versuch zum Anbau von Torfmoosen vom Substrathersteller Klasmann-Deilmann GmbH (Geeste) in Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover und dem Thünen-Institut für Agrarklimaschutz (Braunschweig). Gefördert und unterstützt wird das Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und das Land Niedersachsen. Untersucht werden neben der Fähigkeit der Torfmoose, auf den Versuchsflächen „Fuß zu fassen“, die Wachstumsbedingungen sowie die Auswirkung des Anbaus auf den Treibhausgasaustausch und die Biodiversität. Wird durch den gezielten Anbau von Torfmoosen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet? Stellt er eine klimaschonende Folgenutzung von abgetorften Flächen in Niedersachsen dar? Genau dies untersuchen Jan Oestmann und sein Team vom Thünen-Institut. (https://www.thuenen.de/de/ak/projekte/torfmooskultivierung-potenziale-fuer-biodiversitaet-und-klimaschutz/).

Riesige Datenmengen ergeben ein Bild vom Gasaustausch des Ökosystems

Der Wissenschaftler Jan Oestmann und sein Kollege Dominik Düvel haben dazu in den Versuchsflächen Messplots aufgebaut. Gemessen werden neben CO2 auch die beiden anderen wichtigen Treibhausgase Methan und Lachgas. Es werden Gassammelhauben eingesetzt, die für die Messung auf fest im Boden installierte Rahmen aufgesetzt werden. Der CO2-Austausch kann mittels eines Infrarotgasanalysegerätes direkt im Moor gemessen werden. Zum Einsatz kommen hier im Wechsel transparente Hauben für die Bestimmung des Nettoökosystemaustausches (Aufnahme durch Photosynthese + Abgabe durch Boden- und Pflanzenatmung) und lichtundurchlässige Hauben für die Bestimmung der Ökosystemrespiration (Boden- und Pflanzenatmung). Zur Bestimmung der CH4- und N2O-Flüsse werden Gasproben aus den lichtundurchlässigen Hauben entnommen und im Institutslabor gemessen. Jahreswerte werden dann in Abhängigkeit von vor Ort aufgezeichneten Klimadaten und Wasserständen errechnet.

Zusätzlich werden Versuche durchgeführt, die die zukünftigen Verhältnisse bei zunehmender Klimaerwärmung simulieren – praktisch den Gasaustausch der Moore der Zukunft zeigen. Dafür wurden „Open Top Chambers“ installiert, nach oben offene Kunststoffkammern, in denen die Luft- und Bodentemperaturen etwas höher als die der Umgebung sind. So können Maßnahmen zum zukünftigen Management der Moore entwickelt werden.

Erste Ergebnisse zeigen: Das Wasser macht’s!

Der Schlüssel zum Erfolg, so Jan Oestmann, sei eine ausgeklügelte Bewässerung der Flächen, da nur ganzjährig hohe Grundwasserstände ein optimales Torfmooswachstum und die Wiederherstellung der Senkenfunktion ermöglichen. Unter diesen Bedingungen können sich Torfmooskultivierungsflächen bereits nach einer Initialisierungsphase von wenigen Jahren in CO2-Senken verwandeln. In die Gesamtklimabilanz der Torfmooskultivierung gehen dann allerdings noch die geernteten Torfmoose sowie die Emissionen aus Grüppen und Bewässerungsteichen ein. Daneben lassen erste Zahlen vermuten, dass zukünftige Temperaturanstiege höhere Emissionen verursachen könnten.

Mein Tipp:

Das Provinzialmoor ist Teil des Naturpark Bourtanger Moor - Veenland, welches etwa seit 2006 Parzelle für Parzelle wiedervernässt wird. In direkter Nähe befindet sich das 2.600 ha große Naturreservat Bargerveen auf niederländischer Seite westlich von Twist. Östlich grenzt das Provinzialmoor an den Fullener Wald an. Zugänglich ist das Provenzialmoor über den Aktivpfad moor-land-schaffen direkt an der Süd-Nord-Straße zwischen Twist und Schöninghsdorf, dessen Informationsstationen die Renaturierung von Hochmooren mit seinen typischen Pflanzen und Tieren erklären.

Naturparkführer bieten verschiedenen Führungen im Provinzialmoor an.

Projekttitel:

Auswirkungen großflächiger Torfmooskultivierung nach Schwarztorf-Abbau auf Biodiversität und Treibhausgasfreisetzung (MoosKult)

Universität

Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung

Leitung:

Prof. Dr. Michael Reich, Dr. Martha Graf (bis September 2018)

Bearbeitung:

M.Sc. Meike Lemmer (bis März 2017), M.Sc. Amanda Grobe (ab März 2017), M.Sc. Lotta Zoch

Laufzeit:

Oktober 2016 - September 2019